Im Februar 2025 hatte Köln 75 seine Weltpremiere auf der Berlinale in der Sektion Berlinale Special Gala. Köln 75 ist die Geschichte um die Entstehung des berühmten Köln Concert. Am 24. Januar 1975 trat der Improvisations-Solopianist Keith Jarrett in der Kölner Oper auf. Dieser Auftritt wurde unter dem Titel The Köln Concert aufgenommen und ist bis heute die meistverkaufte Jazz- und Klavier-Soloplatte.

Man könnte sich fragen, ob ein weiteres filmisches Dokument über die Entstehung dieses legendären Albums überhaupt noch notwendig ist. Genau diese Frage thematisiert der Film gleich zu Beginn. Eine Off-Stimme vergleicht das Konzert mit Michelangelos Arbeit an der Sixtinischen Kapelle und stellt die Vorstellung in den Raum, man würde sich wünschen, dabei gewesen zu sein, um die Entstehung eines Meisterwerks mitzuerleben. Doch Köln 75 macht schnell klar: Es geht hier nicht um Michelangelo, sondern um das Gerüst. Und genau dieses Konzept verfolgt die Dokumentation auf humorvolle, wilde und zugleich poetische Weise – denn das „Gerüst“ des Köln Concerts ist im übertragenen Sinne die damals erst 18-jährige Vera Brandes.

Die Kölnerin Vera Brandes veranstaltete schon im Alter von 17 Jahren die ersten Jazz-Konzerte – Auftakt bot die Tournee des Ronnie Scott Trios – und stieg noch während ihres Abiturs stetig in der Kölner Jazz-Szene auf. Highlight ihrer jungen Karriere stellte das Köln Concert dar, welches das fünfte Konzert der Reihe New Jazz in Cologne war, die Brandes organisierte. Um dieses Konzert rankt sich der Mythos, dass der eigentlich bestellte Bösendorfer-290-Imperial-Konzertflüge – einer der teuersten Konzertflügel der Welt – verwechselt worden sei, sodass Jarrett sein Konzert auf einem klapprigen Probenflügel hatte spielen müssen. Diesem Mythos folgt auch Köln 75, wenn auch heute nicht ganz klar ist, ob es sich nicht eigentlich um einen im guten Zustand befundenen Bösendorfer-225-Halbkonzertflügel gehandelt habe.

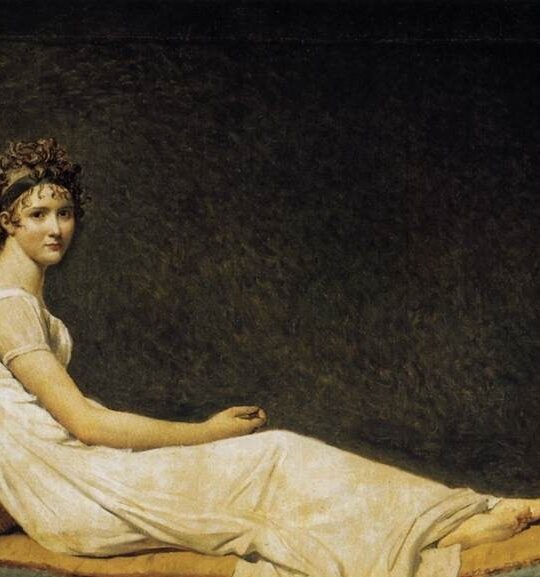

Der Film stellt Brandes in den Mittelpunkt der Handlung und berichtet von den Lebensumständen einer 18-jährigen Frau in einer der größten deutschen Städte in den 1970er Jahren. Er folgt den Klischees einer drogennehmenden, rebellierenden Teenagerin, die besonders die Männer in ihrem Umfeld zu Instrumenten ihrer eigenen Komposition macht. Sie spielt mit ihnen in einer ähnlichen Virtuosität wie Jarrett den Konzertflügel in der Oper Köln. Der Film zeigt das Konzert nicht, sondern bleibt sich insofern treu, Brandes in das Zentrum der Handlung zu stellen und endet mit der knallharten Abrechnung einer 50-jährigen Brandes mit ihrem unterdrückenden Vater.

Köln 75 ist ein Lobgesang auf das Gerüst von Vera Brandes, welches das Köln Concert ermöglichte, unterschlägt dabei aber wohlmöglich, auch wenn der Film eine feministische Lesart ermöglicht, die eigentliche Lebensrealität von Frauen in den 70ern.

Ein kleiner historischer Exkurs: 1975 ist es gerade mal 17 Jahre her, dass die „Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts“ in der Verfassung verankert wurde. Seit 1958 durften Frauen in der BRD ohne Genehmigung ihres Ehemanns einen Führerschein machen (in der DDR seit 1949). 1974 in der BRD trat die Neuregelung des Paragrafen 218 in Kraft, welche Schwangerschaftsabbrüche unter bestimmten medizinischen, sozialen oder ethischen Gründen erlaubte (in der DDR 1972) – die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs innerhalb der ersten drei Monate durchzuführen, wenn zuvor eine Beratung stattgefunden hat, wurde im Übrigen erst 1995 rechtlich festgelegt. 1977 tritt die Reform des Ehe- und Familienrechts in Kraft und schafft damit die sogenannte „Hausfrauenehe“ ab, und erlaubt damit Frauen ohne die Einwilligung des Ehemanns oder Vaters zu arbeiten.

Dies ist nur ein Bruchteil der Lebensrealität von Frauen in den 1970er Jahren, der im Film durch das Motiv der jugendlichen Frau, die das Klischee einer emanzipierten, frechen Unruhestifterin bedient, vergessen wird.

Was der Film darüber hinaus nicht mehr erzählt, ist das, was Vera Brandes abgesehen von dem Köln Concert noch geschaffen hat. 1977 – ein Jahr nachdem sie ihr Abitur abgeschlossen hatte – gründete sie zusammen mit dem Konzertveranstalter Kurt Renker ihr erstes Schallplattenlabel CMP und 1980 ihr erstes eigenes Label VeraBra. Für den internationalen Markt benannte sie dieses 1987 in Intuition Records um und sollte in der Folgezeit mehr als 350 Alben produzieren und veröffentlichen.

Einen weiteren Meilenstein ihrer Karriere erreichte sie im Jahr 2004. Ab dann leitete sie bis 2017 ein drittmittelfinanziertes Forschungsprogramm für Musikmedizin an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg mit, welches sich mit den Auswirkungen von Musik auf Depressionen auseinandersetzte und Möglichkeiten von Abspielgeräten für Audiokuren gegen Depressionen, Burnout-Syndrom und Schlafstörungen entwickelte. Dieses Projekt bildete die Basis für viele zukünftige Forschungsprojekte. Sie ist außerdem Co-Gründerin der International Association for Music & Medicine, wo sie ab 2009 Vizepräsidentin war und bis heute aktives Mitglied ist.

Vera Brandes reiht sich mühelos in die Liste erfolgreicher Frauen ein, deren Leistungen oft von ihren männlichen Gegenparts – in diesem Fall Jarrett – überschattet werden. Auch wenn man nicht direkt von einem Matilda-Effekt wie im Fall von Rosalind Franklin sprechen kann, wird ihr Gesamtwerk durch die gängige Darstellung deutlich geschmälert.

Köln 75 ist ein Versuch, der gängigen Erzählweise entgegenzutreten. Auch wenn der Film dieses Anliegen nicht vollständig ausformuliert und stellenweise eher an die Geschichte einer Femme Fatale erinnert, bleibt er dennoch ein Mutmacher, ein Ausdruck von Lebensgefühl und ein Hoffnungsschimmer in einer nach wie vor männlich geprägten Musikbranche. Ich empfehle auf jeden Fall, dem Film eine Chance zu geben – zugleich aber auch, Vera Brandes’ weitere Projekte im Blick zu behalten. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass der männliche Blick, mit dem der Film seine weiblichen Figuren inszeniert, kritisch hinterfragt werden muss und nicht unreflektiert übernommen werden sollte.

Tipps und Weiterführende Links:

The International Association for Music & Medicine: https://iammonline.com

Vera Brandes: https://verabrandes.com

Der Matilda-Effekt: https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2023/02/diskriminierung-der-matilda-effekt-wie-frauen-in-der-wissenschaft-unsichtbar-werden

Forschungsprojekt „Rezeptive Musiktherapie als adjuvante oder alternative Behandlungsoption bei peripartaler Depression“ https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0035-1566542?device=mobile&innerWidth=412&offsetWidth=412&lang=de und https://econtent.hogrefe.com/doi/epdf/10.1026/0933-6885.17.2.62

Copyright: Image by Rialy Radafy from Pixabay